« Bien sûr que je suis écosocialiste, comme le sont les peuples indigènes — même s’ils n’utilisent pas ce terme. »

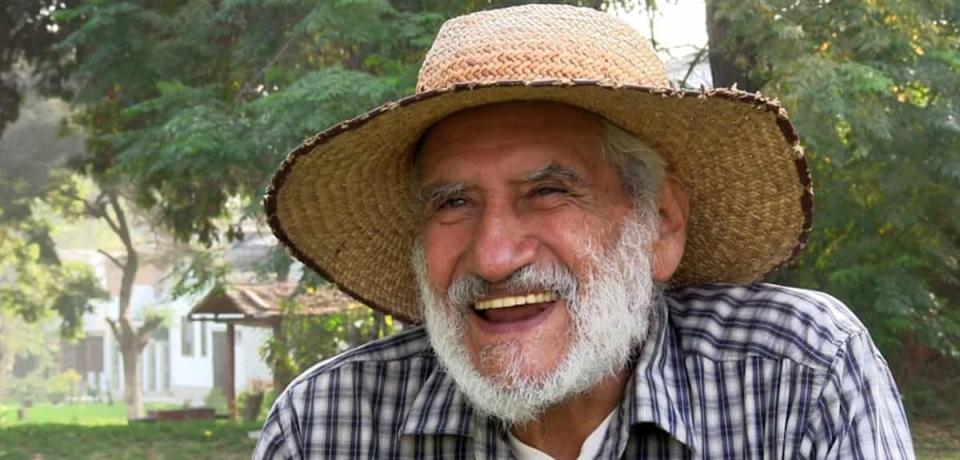

Hugo Blanco est l’une des figures de la lutte pour l’émancipation au Pérou. Dans les années 1960, il joue un rôle important dans la mobilisation révolutionnaire des paysans indigènes contre le régime agraire dominant vieux de quatre siècles — le latifundisme. Au cours d’une action d’autodéfense, un policier est tué ; arrêté, Blanco est condamné à la peine capitale. Défendu par Amnesty International, Sartre et de Beauvoir, il vivra en exil dans les années 1970 : au Mexique, en Argentine, au Chili puis, au lendemain du coup d’État contre Allende, en Suède. De retour chez lui, il intègre la Confédération paysanne et devient député, puis sénateur sous les couleurs d’Izquierda Unida — une coalition d’organisations de gauche. Âgé de 86 ans, il réside actuellement en Suède, retiré de la « vie politique ». Le mois dernier, à l’occasion de la projection d’un documentaire retraçant son parcours, l’extrême droite péruvienne a mené campagne contre lui. Nous traduisons un entretien paru en 2015 dans son pays natal : il revient sur sa vie de militant.

Parlez-nous de votre vie : avez-vous été paysan ou étudiant ?

Ma mère était une petite propriétaire terrienne et mon père était avocat. Il avait un frère qui étudiait à La Plata [en Argentine]. Comme j’aimais la campagne, j’y ai aussi fait des études d’agronomie. Mon père a payé. Mais comme le dit Eduardo Galeano, je suis né deux fois : la première, c’est quand je suis venu au monde ; la seconde, c’est, enfant, quand j’ai appris qu’un propriétaire terrien avait marqué au fer chaud les fesses d’un indigène1. Ça a eu un grand impact sur moi, ça a marqué ma vie. Quand j’avais 13 ans, nous étions trois frères — l’un avait 19 ans, l’autre 17. J’étais le seul à être libre : eux, ils ont été arrêtés en tant qu’apristes [du parti péruvien anti-impérialiste APRA]. L’APRA et le Parti communiste ont été persécutés. Ça m’a également choqué. J’étais enclin à me tourner vers les indigènes parce que la révolution de 1910, au Mexique, a influencé Cuzco [ville du sud-est du Pérou]. Puis je suis allé en Argentine. Il y avait là une réalité ouvrière. Parmi les lycéens, il y avait un groupe d’étude au sein duquel nous avons lu Haya de la Torre, Mariátegui et Gonzáles Prada — dans un tel désordre. Nous voulions qu’un étudiant de l’université nous guide mais, bien sûr, ils étaient méfiants à l’idée de nous parler : comme l’APRA et le PC étaient particulièrement persécutés, on aurait pu les livrer sans le vouloir… Puis je suis passé par la Bolivie et il y avait beaucoup de littérature révolutionnaire. Je ne le savais alors pas, mais, en 1952, il y a eu une révolution là-bas, au cours de laquelle un gouvernement militaire a été renversé.

Qu’est-il arrivé à votre carrière d’agronome ? Vous l’avez abandonnée ?

Pas tout de suite. Je voulais rejoindre une organisation de gauche. […] Je me suis donc mis à la recherche d’une organisation et c’est ainsi que j’ai rencontré les trotskystes péruviens : on m’a présenté des militants du parti trotskyste argentin. Je les ai rejoints. Le coup d’État pro-impérialiste contre Perón était en pleine préparation — par les Nord-Américains [il sera renversé en septembre 1955]. La classe moyenne a soutenu ce coup d’État. Je ne me sentais plus à ma place à l’université. Voilà pourquoi j’ai décidé de la quitter et de partir comme ouvrier à l’usine de conditionnement de viande de Berisso, près de La Plata.

Combien de temps êtes-vous resté là-bas ?

Environ trois ans. Et je suis rentré. À cette époque, l’idée, c’était que le prolétariat était l’avant-garde, et comme il n’y avait pas de prolétaires à Cuzco, je suis allé à Lima pour être dans les usines. Je suis entré dans une usine textile, mais je m’étais habitué à travailler dans de grandes usines, avec 5 à 10 000 ouvriers. Ici, l’un était le filleul du patron, l’autre le neveu du contremaître — et il n’y avait pas de syndicat ! Impossible d’en former un. J’ai donc quitté l’usine textile pour aller dans une usine de métallurgie, mais elle était tout aussi petite. Alors je suis allé à Chanchamayo [au centre du Pérou] pour apprendre la soudure puis je suis retourné à Lima, où j’ai finalement trouvé une usine dotée d’un syndicat. Une usine d’huile Friol. J’y ai travaillé mais Nixon, qui était alors vice-président des États-Unis, est venu au Pérou : avec plusieurs petits groupes de gauche, qui ne comptaient ni le PC, ni l’APRA, nous avons préparé une contre-manifestation. Elle a été bien plus importante que ce que nous avions imaginé. La répression s’est abattue ; j’ai dû quitter l’usine et aller à Cuzco.

Mais comment avez-vous été élu leader durant les soulèvements paysans de La Convención [une des 13 provinces du Pérou] dans les années 1960 sans avoir jamais été paysan ?

J’avais appris que le prolétariat était l’avant-garde, qu’il fallait le conduire au pouvoir et que ça résoudrait les problèmes de tout le monde. Je me sentais alors comme un Indien, et comme le prolétariat était l’avant-garde, j’étais également un prolétaire. Mais quand Nixon est arrivé, j’ai dû fuir à Cuzco et je me suis retrouvé à organiser les canillitas, les vendeurs de journaux. J’étais leur délégué à la Fédération des travailleurs de Cuzco. J’ai saisi que ce n’était pas une fédération de travailleurs, mais, fondamentalement, d’artisans. Et j’ai saisi que l’avant-garde, c’étaient les paysans de La Convención. Quand le directeur du journal de Cuzco m’a fait arrêter — à cause des canillitas —, je me suis retrouvé au poste de police avec un dirigeant paysan, que j’avais déjà rencontré à la Fédération, et il m’a dit : « Ils vont te libérer demain parce qu’il n’y a pas d’ordre du juge, mais moi, ils vont m’envoyer en prison. Je suis inquiet car trois des dirigeants du syndicat y sont déjà. » C’était un dirigeant du syndicat de Chaupimayo. Alors j’ai dit : « Eh bien, je vais à Chaupimayo. » Et il m’a dit : « Allez parler aux autres dirigeants en prison. » J’y suis allé, j’ai parlé, ils ont convenu que je devais y aller. C’est comme ça que je suis allé à La Convención et que ma vie de paysan a commencé.

Ils vous ont accepté ?

Ils m’ont accepté car il y avait déjà trois dirigeants en prison.

Mais comment vous ont-ils accepté ? Vous n’êtes pas spécialement « cuivré » [allusion à la couleur de la peau]…

Eh bien, il y a beaucoup de paysans aux pieds nus qui parlent le quechua et qui sont blonds. Avec ma fille, qui venait de Suède, nous sommes allés dans mon district et elle m’a dit : « Papa, ces paysannes sont plus blanches que moi. » C’est vrai, il y a des coins où les gens sont blonds. Être indigène, c’est travailler la terre, parler le quechua. J’en ignore l’origine mais, si mes traits ne sont pas totalement indigènes, j’en ai quelques caractéristiques.

Et vous parlez le quechua.

Bien sûr, bien sûr. Et un peu d’espagnol aussi ! (il plaisante) Le quechua me semble être une langue plus complète que l’espagnol.

Cette langue s’est fait connaître durant les soulèvements de La Convención et de Lares, dans les années 1960. À l’époque, le problème de l’Indien, comme l’a dit Mariategui, c’est le problème de la terre. Si, désormais, le problème ce sont les compagnies minières, celui de la terre se pose-t-il toujours ?

Un journaliste a dit qu’avant, je me battais pour la « terre », avec des lettres minuscules, et que je me bats maintenant pour la « TERRE » en majuscules. En quechua, nous n’avons pas ce problème car ce sont deux mots différents. La terre arable est « jallpa » et la planète Terre est « pachamama ».

Vous étiez alors une sorte de Gregorio Santos [figure politique péruvienne], c’est ça ?

Pour commencer, je ne crois pas aux leaders. Je ne me considère pas comme un leader, et je ne l’ai jamais été. Deuxièmement, j’ai toujours respecté la caractéristique indigène selon laquelle c’est la communauté qui est responsable, et non l’individu. Même lorsque nous avons pris les armes, ce sont les masses qui ont décidé de se défendre…

Même si vous ne pensez pas être un leader, le peuple vous a présenté comme tel…

Eh bien ils me voient comme ça parce que le système nous a domestiqués — certaines personnes seraient nées pour commander et d’autres pour obéir.

[…] Quoi qu’il en soit, la réforme agraire s’est produite dans ces années-là. Est-ce grâce au soulèvement de Chaupimayo que vous y êtes parvenus ?

C’est grâce à l’organisation de la paysannerie de La Convención.

Un soulèvement était-il nécessaire ? Belaúnde [alors président du Pérou] avait promis une réforme, et il s’en occupait.

Il n’a fait qu’une caricature de réforme agraire, et il a tiré sur les paysans. D’où le coup d’État [en 1968].

Mais n’est-ce pas le propriétaire terrien Luna Oblitas qui tua alors sept paysans…

Si. Mais la politique de Belaúnde consistait à abattre les paysans qui avaient pris les terres de Cuzco. Que s’est-il passé ? Le paysan s’est organisé ; il s’est battu pour la terre ; le gouvernement a servi les riches (comme tous les gouvernements jusqu’à ce jour) ; ils ont commencé la répression. Alors le peuple a décidé de se défendre. Puis ils nous ont fait prisonniers. Mais ils ont vu que les gens ont à ce point réagi qu’ils n’ont pas continué à réprimer. Ils ont même publié un décret de réforme agraire, qu’ils n’avaient pas l’intention de respecter. Il concernait seulement La Convención et Lares. Deux propriétaires terriens ont accepté de faire la réforme agraire sur leurs haciendas — à Potreros et à Aranjuez. Comme le veut la loi, la meilleure partie a été laissée aux propriétaires terriens. Puis les fonctionnaires du gouvernement sont allés voir les paysans dans d’autres endroits et ils leur ont dit : « Nous sommes venus vous donner la terre par ordre du gouvernement. » Les paysans ont répondu : « Ici, nous n’avons pas besoin de la loi de réforme agraire du gouvernement, ici, la réforme agraire des paysans est faite et elle dit pas un pouce de terre n’est laissé au propriétaire et pas un sou ne lui est donné. Ce n’est que dans les deux haciendas en question que la réforme agraire du gouvernement a été réalisée — dans les autres, ça a été la réforme de la paysannerie. Nous, nous étions en prison. Belaúnde a tué de nombreuses personnes, et les militaires, inquiets car tout ça pouvait provoquer une révolution, ont décidé de prendre le pouvoir eux-mêmes pour mener à bien la réforme agraire. Ils étaient également soutenus par la bourgeoisie industrielle, qui avançait et était bouleversée par l’existence des latifundia semi-féodaux [vastes exploitations agricoles] et par le fait que les paysans, avec leurs terres, allaient devenir des acheteurs sur le marché. En d’autres termes, la bourgeoisie voulait une réforme agraire — c’est pourquoi elle a soutenu Velasco [président putschiste, de 1968 à 1975].

Pour finir aux côtés de Belaúnde, dans son second gouvernement…

(il interrompt)… il a continué à tuer des paysans.

L’Histoire veut qu’il a envoyé [le ministre] « El Gaucho » Cisneros pour combattre les « abigeos » [« voleurs de bétail »], qui étaient des terroristes, et qu’il a massacré les paysans. Mais pourquoi Belaúnde a‑t-il cette image de « démocrate », alors ?

Parce que la bourgeoisie a fait de lui un démocrate. Les médias, le pouvoir judiciaire, les majorités parlementaires, les parquets, tout est entre les mains de la bourgeoisie. Ainsi nous prêche-t-elle qu’il est le « grand démocrate » — entre guillemets.

L’Histoire est écrite par les gagnants.

C’est exact. Obama est lui aussi un serviteur des firmes transnationales. Ollanta, pire encore [président du Pérou de 2011 à 2016].

Après la chute de Velasco, l’opération Condor a commencé. Avez-vous également été victime de cette politique qui visait à éliminer les opposants ?

J’étais en prison quand Velasco est entré. Une dirigeante du Parti communiste est venue me dire : « Tu as fait moins de 7 ans de prison, tu es loin de tes 25 années. Si tu veux, tu peux quitter la prison demain. Si tu t’engages à travailler sur la réforme agraire que Velasco va faire, tu sortiras. » Je savais que ce serait une réforme agraire positive, comparée à celles de Belaúnde. Mais c’est une chose d’être député, sénateur, parlementaire, conseiller, que le peuple vous ait élu et que vous puissiez faire ce que vous pensez ; c’en est une autre d’être un fonctionnaire, comme l’ancien gauchiste Yehude Simon [Président du Conseil des ministres du Pérou, en 2008–2009], qui a dit que le massacre de Bagua était acceptable [en juin 2009, un affrontement entre la police et des populations autochtones menacées d’expulsion a fait 33 morts]. Je n’entendais pas devenir un fonctionnaire. En plus, nous pouvions avoir des différences, ce qui se produisit d’ailleurs.

Je ne comptais pas discuter politique avec cette dame, alors j’ai dit « Non merci, je me suis habitué à la prison. » Mais il s’est passé que deux autres prisonniers politiques ont accepté de travailler avec Velasco : Béjar et Tauro. Ils ont alors dû nous donner à tous la liberté. Une fois dehors, ils n’arrêtaient pas de me tomber dessus avec l’idée que je devais travailler pour le gouvernement, sans quoi j’allais « rester en marge de l’Histoire ». « L’Histoire ne m’intéresse pas », je leur ai dit. J’ai fini par dire : « Vous avez gagné, je vais travailler avec vous, mais à une condition. Que la réforme agraire que je souhaite ne soit pas réalisée et que celle que veut le gouvernement non plus : demandons à chaque secteur comment il la veut, cette réforme. S’ils décident de la morceler, on la fait ainsi ; s’ils disent « communautaire », on la fait ainsi ; s’ils disent « coopératif », on la fait ainsi ; etc. » Saint remède que voilà : on ne va pas demander à un gouvernement militaire d’être démocratique. Alors ils m’ont interdit de quitter Lima puis m’ont expulsé vers le Mexique. Donc quand on me demande quel a été le meilleur gouvernement du Pérou, je réponds que le moins mauvais est celui qui m’a expulsé, le gouvernement Velasco.

Nous parlions de l’opération Condor : étiez-vous dans sa ligne de mire ?

J’ai été expulsé par Velasco. Quand Morales a fait son putsch [en 1975], c’était un putsch de droite. Mais, démagogie oblige, il a dit que les expulsés pouvaient revenir. Je suis revenu, ils me suivaient, puis Morales m’a expulsé — vers la Suède, cette fois. Plus tard, lorsque la grève du 19 juillet 1977 a secoué le pays2, le gouvernement Morales a fait marche arrière et a appelé à des élections pour une Assemblée constituante. Mes camarades m’ont présenté comme candidat. Je suis revenu et, là aussi pour des raisons d’ordre démagogique, ils ont dit qu’il y aurait un espace libre à la télévision pour que les différents partis puissent faire de la propagande politique. J’ai obtenu cet espace juste après un paquet de réformes et que la CGTP [la CGT péruvienne] a demandé une grève de deux jours. Alors j’ai dit : « Eh bien, camarades, nous venons de subir un terrible coup. Peu importe qu’on vote pour moi ou pour quelqu’un d’autre, rien ne sera résolu par les élections mais par l’action directe du peuple. La CGTP a appelé à la grève les 27 et 28 : il est donc de notre devoir à tous d’être unis dans cette grève. N’oubliez pas, c’est notre obligation. » C’est tout ce que j’ai fait. Mais comme ce temps d’antenne n’était pas destiné à la propagande gréviste, mais à la propagande électorale, je me suis retrouvé en prison cinq heures plus tard. Ils en ont profité pour s’emparer d’autres gauchistes comme Ledesma et Javier Diez Canseco. Ils nous ont mis dans un avion et nous ont envoyés à Jujuy [en Argentine], dans le cadre de l’opération Condor, pour qu’on y disparaisse. Quand nous sommes descendus de l’avion, un général nous a dit : « Vous êtes des prisonniers de guerre. » Heureusement, un journaliste a pris une photo de l’avion : ils l’ont publiée, alors ils n’ont pas pu nous faire disparaître.

Que vous ont appris ces années de prison ? Comment les avez-vous passées ?

Le « démocrate » Belaúnde, violant les lois selon lesquelles tout accusé est présumé innocent, m’a tenu au secret absolu durant trois ans. J’étais censé être à la prison de Cuzco, mais ils m’ont envoyé à Arequipa. Tout ce que j’ai écrit, y compris à ma famille, est passé par la case censure. Quand elle me rendait visite, il y avait toujours un sergent qui écoutait et seuls les parents très proches pouvaient entrer. Lorsque ma mère est venue, comme l’espagnol est une langue affectivement pauvre, je lui ai parlé en quechua : le sergent me l’a interdit.

Vous avez dû apprendre quelque chose en prison…

Bien sûr. Quand j’étais à El Frontón, j’étais plus détendu. Ils ne pouvaient pas me garder sous surveillance car s’ils vérifiaient mon courrier, je l’envoyais via un autre détenu. Pour que les choses se calment, j’ai dû faire une grève de la faim — ils voulaient m’isoler. J’ai beaucoup appris en prison. Je lisais les publications des camarades d’autres pays, ce genre de choses.

Par ailleurs, dans les luttes relevant plus ou moins de la guérilla…

(il interrompt) … Cette histoire de « guérilla », oui et non. Si la guérilla est un groupe armé mobile, d’accord, j’ai été guérillero. Mais je ne suis pas d’accord avec la théorie du « focos » [promue notamment par Che Guevara] — comme quoi pour faire la révolution, il importe de rassembler quelques personnes courageuses qui vont commencer la lutte armée, et puis le peuple les suivra. Ici aussi, je suis un démocrate : je crois que c’est le peuple qui doit décider. C’est l’assemblée de la Fédération provinciale des paysans qui avait décidé de se défendre de manière armée, et c’est l’assemblée générale qui m’avait proposé, en votant à l’unanimité, d’organiser l’autodéfense.

[…] Avez-vous déjà tué quelqu’un ?

Oui. Sur ordre du gouvernement, la police avait décidé [en 1962] de supprimer la réforme agraire qui se déroulait à La Convención. Je me cachais à Chaupimayo et j’ai entendu à la radio qu’ils avaient eux-mêmes fait savoir qu’ils commenceraient à réprimer Cuzco, en tuant des paysans, puis La Convención, puis Chaupimayo. Dans la province de La Convención, ils ont interdit les assemblées ; ils ont pénétré dans les assemblées des syndicats qui se trouvaient près des routes et, à la pointe de leurs fusils, ont dissous les réunions. Lors d’une de ces attaques, un propriétaire foncier est venu capturer le secrétaire général du syndicat, avec un policier. Il n’a pas pu le trouver. On a donc demandé à un garçon de 13 ans où se trouvait son père. Le gamin a dit qu’il ne savait pas et le propriétaire a demandé au policier qui l’accompagnait de lui donner son arme, puis il l’a menacé à bout portant : « Si tu ne dis pas où se trouve ton père, je te tue ! » Le petit garçon ne le savait pas, il s’est mis à pleurer. Il a tiré. Mais il a dévié l’arme et cassé le bras du garçon. Ce paysan est venu me voir pour se plaindre : il m’a demandé vers quelle autorité il pouvait se tourner, mais toutes sont de leur côté ! Je lui ai dit d’en parler à ses camarades et l’assemblée a décidé d’envoyer des gens pour réclamer des comptes au propriétaire. Ils ont décidé d’envoyer un groupe armé, et c’était à moi de le diriger. Nous avons dû passer par deux postes de police avant d’arriver.

Nous sommes parvenus à esquiver le premier, mais pas le second. J’ai dit aux camarades qu’un premier groupe allait passer, avec une arme de poing, et que s’il passait, le second suivrait. J’avançais, quand j’ai vu un policier devant la porte du poste : il lisait le journal, le nez vissé dessus. Mais il nous avait déjà vus. Je lui ai dit que j’allais lui parler, je lui ai raconté ce qui s’était passé à l’hacienda de Cayara. Je lui ai dit : « Ils nous envoient demander à ce propriétaire de rendre compte de ses actes. Mais comme il est armé et que nous n’avons pas assez d’armes, nous venons en chercher ici. » En disant ça, j’ai sorti mon arme et je l’ai pointée sur lui. « Levez les mains, nous prenons les armes, personne ne sera blessé. Puis nous partons. » C’est ce que j’ai dit. Ce que je ne savais pas, c’est que c’était lui, le policier qui avait accompagné le propriétaire ! Je l’ai découvert plus tard. Alors cet homme a dégainé son arme de sa poche et je l’ai abattu. Il a réussi à tirer, avant, mais la balle a atteint le toit. Une seconde de plus et j’étais mort.

Et les autres policiers du poste ?

Je lui ai pris son arme et des coups de feu ont commencé à partir, d’une autre pièce. Nous sommes tous sortis et mes copains ont encerclé le poste. J’ai dit : « Vous avez un toit de chaume et nous avons des allumettes : rendez-vous ! » Mais ils ne voulaient pas abandonner. J’ai fait mettre un bâton de dynamite dans un coin, mais ils ne voulaient toujours pas abandonner. J’ai fait envoyer une grenade artisanale fabriquée avec un bidon de lait Gloria : des gens ont commencé à venir, et le garde est sorti. J’ai dit : « Ne le touchez pas, un prisonnier est sacré. » Ils l’ont fait venir et il m’a dit qu’ils n’étaient que deux. Il m’a dit de le laisser s’occuper de son partenaire. J’ai vu que mes camarades sortaient déjà avec les armes. Le second était blessé : j’ai demandé qu’on appelle le médecin du village, mais ils ne voulaient pas. Je leur ai dit d’aller avec le garde non armé et que s’ils avaient besoin de médicaments, qu’ils me demandent — mais ce qu’ils ont demandé, c’est une bougie. Je m’étais rasé pour qu’on ne me reconnaisse pas, mais comme un homme était tombé, en partant j’ai dit au policier : « Je m’appelle Hugo Blanco, c’est moi qui ai tiré. » Je ne voulais pas qu’ils fassent une chasse aux sorcières. Puis nous sommes allés à l’hacienda…

[…] Pensez-vous pouvoir être président du Pérou ?

(Rires) Impossible. Nous, les trotskystes, avons participé aux élections pour profiter de la campagne électorale afin de diffuser nos idées. Je ne vais pas rêver d’être président. C’est stupide que de suggérer qu’un révolutionnaire va devenir président.

C’est pourtant ce qui s’est passé avec Mujica, en Uruguay.

Quel révolutionnaire est-il, celui qui fait passer une loi minière sans consultation ? Il y a des gouvernements progressistes que nous soutenons, qui font face à l’Empire, qui se battent contre les agressions extérieures, comme Evo Morales, Chávez, Correa, etc., mais quand ils s’affrontent au peuple, nous soutenons évidemment le peuple.

[…] Dites-moi, à votre âge, ayant été plusieurs fois proche de la mort, y pensez-vous ? Avez-vous peur ?

Je n’ai jamais eu peur de la mort. Lorsque j’étais à la prison d’Arequipa, où j’ai été détenu au secret pendant trois ans, ils m’ont dit « c’est bon on l’a ramolli celui-là ». Ils ont dit qu’il allait y avoir une audience (qui aurait dû avoir lieu à Cuzco, mais ils m’ont emmené à Tacna). « C’est 25 ans de prison ou la peine de mort », ils m’ont dit. « Oui, mon avocat me l’a dit », j’ai répondu. Ils m’ont dit qu’il y avait un moyen de me sauver : jouer les malades et être expulsé dans un pays de mon choix. J’ai répondu : « Merci, je suis en parfaite santé. » Je n’allais pas manquer cette audience ! On allait démasquer ce qu’étaient les latifundia, quel était le rôle de la police… Je ne me suis pas laissé corrompre. Lors de l’audience, ils ont fait de la propagande à la radio en disant que les « criminels » allaient être jugés. Elle a eu lieu dans la caserne de la Guardia Civil. On avait déjà dit à mes camarades : « C’est facile pour vous de sortir de prison. Il suffit de dire "Nous sommes des paysans semi-alphabétisés et le communiste Hugo Blanco nous a trompés". Quand je suis entré dans la salle d’audience et que j’ai vu mes camarades, après trois ans de détention, j’ai crié : « La terre ou la mort ! » Et ils ont répondu : « Nous vaincrons ! » Leur idée de tout me mettre sur le dos a ainsi complètement foiré. Le tribunal était composé d’officiers de la Guardia Civil. Mais c’était avec eux qu’on s’était confrontés, ils étaient donc juge et partie. Je me suis levé et j’ai dit : « Dans cette salle, les seuls criminels sont ceux qui siègent en tant que tribunal. Non seulement ce sont des criminels, mais ce sont aussi des lâches car ils n’ont pas osé se battre : ils ont envoyé les cholitos [terme péjoratif désignant les indigènes métis envoyés en première ligne par le pouvoir colonial]. »

[…] Je leur ai dit que si les changements sociaux à La Convención méritent la peine de mort, alors qu’ils me tuent. Mais que « celui qui me tue le fasse de sa propre main, qu’il ne tache pas de mon sang les mains des gardes civils et républicains car ils sont des fils du peuple, donc mes frères ». Je l’ai dit en désignant celui qui a réclamé la peine de mort. Une dernière fois, j’ai crié « La terre ou la mort ! » et non seulement mes camarades, mais toute la salle a répondu « Nous vaincrons ! ». Alors ils n’ont pas osé me condamner à mort.

[…] Cela dit, comment aimeriez-vous que la mort vienne à vous ?

D’abord, je n’en ai pas très envie ! Raison pour laquelle mon quatrième exil a été volontaire : ici, j’étais condamné à mort à la fois par les services de renseignement et par le Sentier lumineux. J’ai décidé de quitter le pays et je suis allé au Mexique pour être auprès de mes enfants. Je veux vivre parce qu’il faut mettre fin au système actuel pour que l’espèce humaine puisse survivre. Mais quand la mort viendra, elle viendra, et c’est tout.

Traduit du castillan par la rédaction de Ballast, « Hugo Blanco, tierra o muerte », Plaza Tomado, 29 juin 2020.